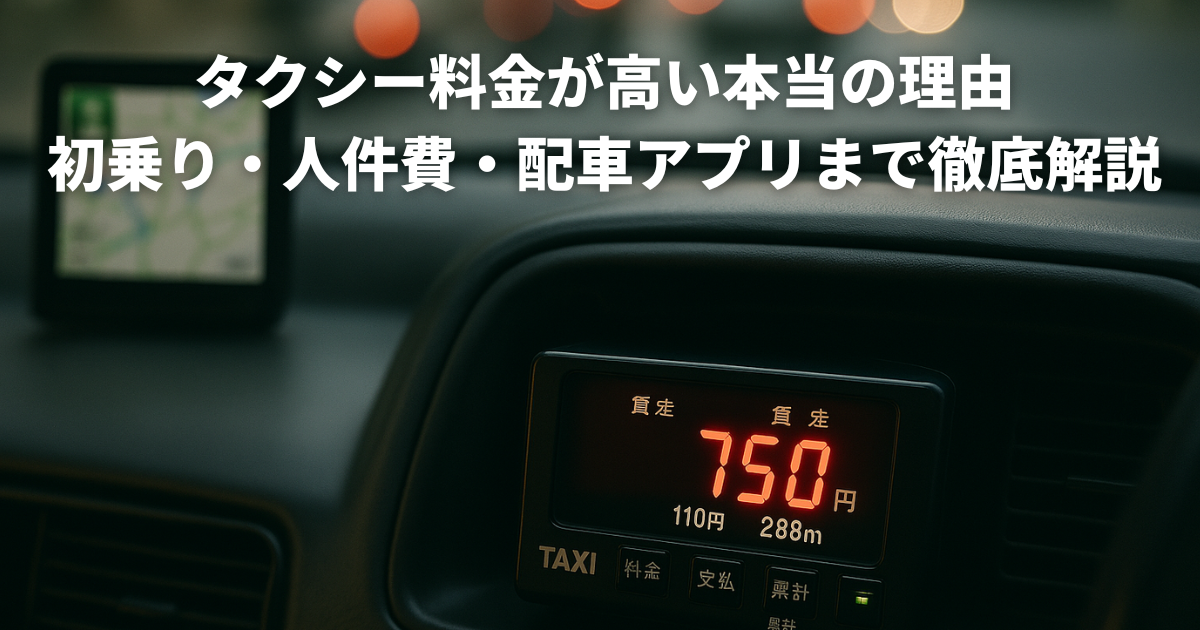

「タクシーって、なんであんなに高いんだろう?」

ちょっと乗っただけで1,000円近くかかることもあり、不満を感じたことがある方も多いでしょう。でもその料金、本当に“高すぎる”のでしょうか?

この記事では、そんな疑問を解消するために、タクシー料金の仕組みやコストの裏側、心理的な要因まで徹底的に解説していきます。読み終わる頃には、「なるほど、そういうことだったのか」と納得してもらえるはずです。

タクシー料金の「仕組み」をまず知ろう

料金体系の基本(初乗り・加算・時間制)

タクシーの料金は、基本的に「初乗り料金+距離に応じた加算」で決まっています。たとえば、東京23区内では「1.052kmまで500円」といった初乗りがあり、それを超えると「233mごとに100円」などの加算が続きます。さらに、時速10km以下で走行する時間が一定時間以上になると「時間加算」も加わります。

つまり、渋滞に巻き込まれたり、信号で長く停車したりすると、実際には進んでいなくても料金が上がってしまうのです。これが「時間距離併用制」と呼ばれる仕組みで、タクシー業界全体で一般的に採用されています。

また、深夜や早朝には「深夜割増」があり、通常料金の2割増しになるケースが多いです。さらに、大都市圏では迎車料金(アプリや電話で呼んだときの手数料)も発生します。これらを組み合わせると、わずか数キロの距離でも高く感じるのは無理もありません。

料金体系を理解することで、「なんでこんなに高いの?」という疑問が少しずつ晴れてくるはずです。

昼夜・地域で違う?料金のバリエーション

タクシーの料金は、全国一律ではありません。たとえば、東京と地方都市では初乗りや加算距離が大きく異なります。これは、地域ごとに需要とコストが異なるため、国土交通省の認可を受けて各地域の運賃が設定されているからです。

また、深夜割増の時間帯も地域により多少の違いがあります。都市部では22時〜翌5時に2割増し、地方では23時〜翌5時が一般的です。地方では客数が少ないため、初乗り距離を長くすることで利用しやすさを維持しています。

このように、同じ距離を移動しても場所によって料金が違うのは、地域事情や運営コストの差があるからなのです。

メーターの動きと「待機時間」加算の意味

「なんで信号で止まってるだけなのに料金が上がるの?」と思ったことはありませんか?

これは時間加算によるもので、タクシーの運賃は「距離」だけでなく「時間」にも連動しています。

具体的には、時速10km以下で走る時間が一定時間を超えると、その時間に応じて加算される仕組みです。渋滞や信号待ちが長引けば、その分料金が加算されていくのです。

この制度は、ドライバーが長時間お客さんを乗せていても、利益が出るようにするために必要な仕組みです。もし時間加算がなければ、混雑する都市部ではタクシー業務が成り立たなくなってしまいます。

なぜ“距離”だけでは料金が決まらない?

タクシー料金が単純に「走った距離だけ」では決まらないのは、前述の通り「時間」も運賃に関わっているからです。たとえば、同じ3kmを走っても、早朝のスムーズな時間帯と、夕方の渋滞する時間帯では料金が違います。

さらに、迎車料金や有料道路の通行料、深夜割増なども影響します。これらがすべて合算されて最終的な料金になるため、「同じ距離なのに違う料金になる」ことがよくあります。

距離だけで料金を予測するのは難しく、「時間・割増・経路」の3要素を意識することが重要です。

国や自治体が関わる「運賃認可制度」とは?

タクシーの料金は、タクシー会社が勝手に決めているわけではありません。国土交通省や地方運輸局の「認可制」によって管理されています。各タクシー会社は、料金の変更をする際に申請し、審査を経て認可を受ける必要があります。

この制度により、極端に高い料金や不当な割増などが起こらないように調整されています。一方で、柔軟な値下げや割引は難しくなるという側面もあります。

タクシー業界は「公共交通機関」の一種として、安全性や料金の透明性を守るため、こうした制度のもとで運営されているのです。

運賃の背景にある「固定費」と「人件費」

車両維持費・ガソリン代の高騰

タクシー料金が高く感じる理由のひとつに、車両を維持するためのコストが挙げられます。まず、タクシー車両は一般的な乗用車よりも走行距離が多く、耐久性が求められるため、購入費用も高めです。さらに、車両は定期的にメンテナンスが必要であり、エンジンオイル、タイヤ、ブレーキ、バッテリーなどの消耗部品を頻繁に交換しなければなりません。

そして、燃料代も大きな負担です。特に近年はガソリン価格が高騰しており、LPG(液化石油ガス)を使用するタクシーであっても、その価格上昇の影響を受けています。都市部で1日100km以上走行することも珍しくないタクシーでは、ガソリン代は月に5万〜10万円にもなることがあります。

このように、車を1台走らせるだけでもかなりの費用がかかるため、それが料金に反映されているのです。

ドライバーの人件費はどれくらい?

タクシーの料金には、当然ながらドライバーの人件費も含まれています。ドライバーは単なる運転手ではなく、安全運転はもちろん、お客さんとの対応や道案内、荷物のサポートなど、多くの役割を担っています。

タクシードライバーの給与体系は「歩合制」が一般的で、自分が売り上げた金額の何割かが給料になります。会社によって異なりますが、売上の50〜60%が取り分となるケースが多いです。

そのため、ドライバーがある程度の収入を得るためには、それなりの売上を上げなければならず、結果として料金も一定以上になる仕組みになっています。最低賃金を下回らないように配慮されている点も、料金に影響しています。

保険・車検・営業所運営費もかかる

タクシー会社は1台の車両を動かすために、多くの間接的なコストも負担しています。たとえば、営業ナンバー(緑ナンバー)のタクシーは、一般車よりも厳しい車検基準を満たさなければなりません。また、自動車保険(対人・対物・車両)の加入義務もあり、保険料は年間で数十万円に及ぶこともあります。

さらに、営業所の家賃・光熱費、事務員の人件費、配車システムの維持管理など、会社全体としての固定費も多岐にわたります。これらすべてをカバーしなければ経営が成り立たないため、運賃にはその分も反映されているのです。

タクシー1台の月間コストモデル

以下は、タクシー1台を1か月運行させるために必要なコストの一例です。

| 項目 | 月額費用(概算) |

|---|---|

| 燃料代 | 70,000円 |

| メンテナンス費 | 20,000円 |

| 保険料 | 25,000円 |

| 車両リース・減価償却 | 30,000円 |

| ドライバー人件費 | 250,000円 |

| 営業所維持費・管理費 | 40,000円 |

| 合計 | 435,000円 |

雨の日の「稼働リスク」と空車時間の現実

タクシーは常にお客さんを乗せているわけではありません。実際には、走っている時間の半分以上が「空車」であることも珍しくないのです。特に雨の日や早朝、深夜などは「待機時間」が長くなりやすく、燃料だけが減っていく非効率な状況も発生します。

このようなリスクや非効率をカバーするためにも、一定の料金が必要です。需要が読みにくく、1日中安定して稼働できるわけではないことも、運賃が高めになる理由のひとつといえるでしょう。

タクシー会社の利益は意外と少ない?

利益率はどのくらい?数字で見る業界事情

「タクシー会社は儲かっている」というイメージを持つ人もいますが、実際はかなりシビアな経営が多いのが現実です。国土交通省の統計によると、タクシー業界全体の平均営業利益率は2〜3%程度にすぎません。これはスーパーやコンビニと比べても低い水準です。

たとえば、ある中小タクシー会社が月に1,000万円の売上をあげたとしても、営業利益は20万円〜30万円程度です。しかもこれは「黒字」だった場合の話で、コロナ禍以降は赤字経営の事業者も少なくありません。

このような低収益構造の背景には、人件費の高さと稼働率の不安定さがあります。利益を上げるには、常に車を稼働させて売上を確保しなければならず、1日の売上が少し下がるだけで経営に直結するのです。

売上=ドライバーの努力に依存?

タクシー業界では、会社の売上がドライバー個人の努力に大きく依存しているという特徴があります。というのも、多くのタクシー会社は「歩合制」を採用しており、ドライバーがどれだけお客さんを乗せたかによって会社の売上も変動するのです。

たとえば、あるドライバーが1日3万円の売上をあげれば、会社にはその半分(1.5万円)が入ります。ところが、悪天候や体調不良などで乗車回数が減ると、売上も一気にダウン。これが積み重なると、会社の月間収支に大きな影響が出ます。

つまり、タクシー会社はドライバーの働きぶり次第という不安定な構造を抱えており、これも利益が出にくい原因のひとつです。

コロナ禍以降の収益変化

コロナ禍はタクシー業界にとって大きな打撃となりました。外出自粛や在宅勤務の普及により、街を歩く人が激減し、それに伴って利用客も大幅に減少しました。

特に深夜帯の利用(飲み会帰りや終電逃しの帰宅)が大きく減り、タクシー会社は昼間の営業だけで収益を確保しなければならない厳しい状況に追い込まれました。

さらに、法人契約のキャンセルや観光需要の低下も響き、地方の中小タクシー会社の中には廃業を選んだところも少なくありません。コロナが明けた今も、以前の需要水準に戻っていない地域は多く、依然として厳しい経営状況が続いています。

なぜ「人手不足」が価格に跳ね返るのか?

近年の大きな課題として「ドライバー不足」が挙げられます。高齢化と若年層の敬遠により、タクシー業界の人材確保は年々難しくなってきました。

ドライバーが足りなければ、車両を運用できないため、供給が減ります。結果として「稼働できる台数が限られる=価格を下げられない」という状況に陥ります。また、人手不足を補うために、1人あたりの労働時間が増えれば、それに見合う給与の確保も必要になります。

こうして人件費が増加すれば、その分料金にも反映されざるを得ないのです。

利益よりも“維持”が目的になりつつある現状

今のタクシー業界は、利益を追求するというよりも「事業を継続する」こと自体が目的になりつつあります。特に地方では、タクシーが公共交通の代替手段となっているため、赤字でも運行を続けているケースがあります。

そのため、料金は高くても、実は会社はほとんど利益を得ていないということも珍しくありません。これが「タクシーって高いのに、なぜ儲かっていないの?」という疑問の答えでもあります。

なぜ「ちょっと乗っただけ」で高く感じるのか?

初乗りの心理トリックとは?

タクシーに乗って、「え?まだこんなに短い距離なのにもう500円?」と驚いたことがある人は多いのではないでしょうか。これは「初乗り料金」の心理的トリックが関係しています。

たとえば、東京23区では1.052kmまで500円という料金設定です。つまり、たった1kmちょっと乗っただけでワンコインが飛んでいくのです。この“最初の一発が高い”印象が、その後の加算に対しても「高い」と感じる引き金になります。

さらに、初乗り料金の範囲をほんの少しでも超えると、すぐに追加料金が発生するため、余計に「急に高くなった」と感じてしまうのです。これは「アンカリング効果」という心理現象で、最初に提示された価格が基準となり、それを超えるものに対して過剰に反応してしまう人間の性質によるものです。

このように、タクシー料金はその「出だしの金額」が印象に大きな影響を与えているのです。

「メーターの伸び」が不安をあおる?

もうひとつ心理的に料金が高く感じる要因が、「メーターの数字がカチッ、カチッと増えていく様子」です。乗っている間に視覚的に数字が変わることで、「どんどんお金が減っていく」という感覚を強く受けます。

特に渋滞中や信号待ちのときにメーターが上がると、「進んでないのに払うの?」という不満感が高まりやすくなります。これは「支払いに対する可視化ストレス」とも呼ばれる現象で、知らないうちにお金を使っている感覚に陥るため、心理的負担が大きくなるのです。

もしメーターが見えなければ、こうした不安は少ないかもしれませんが、日本ではあえてメーターが運転席と後部座席の間に設置されており、それが利用者の不安感を強めている面もあります。

歩くのと比べてしまう心理現象

「この距離なら歩いても10分だったのに、500円もかかった……」と感じた経験はありませんか?

これは、移動手段としての「歩き」と「タクシー」を無意識に比較してしまう心理が働いているからです。

人は、無料でできる手段と有料手段を比べたとき、「有料で得たメリット」が明確でなければ、その支払いに納得しにくくなります。たとえば、豪雨や大荷物の移動など「乗って良かった!」という実感がなければ、500円の出費が割高に感じるのは当然です。

また、「タクシー=贅沢」という固定観念を持っている人が多いため、少しの距離でも「ぜいたくしてしまった」という罪悪感のようなものが生まれることもあります。

昔より高く感じる理由は?

実際には、初乗り料金が安くなった地域もあります。東京では以前の710円から500円に下がりましたが、それでも「高く感じる」と言われるのはなぜでしょうか?

それは、私たちの「物価感覚」とのズレが影響しています。昔はタクシー=特別な時に使うものという意識が強かったため、ある程度の料金を払うことに抵抗がありませんでした。

ところが今は、コンビニ、サブスク、シェアリングなど、少額でも高い利便性を得られるサービスが多くなり、相対的に「タクシーはコスパが悪い」と感じやすくなっているのです。

また、キャッシュレス決済が増えた今でも「現金で払う」機会が多いタクシーでは、支払いの瞬間に料金が“実感”として残りやすいのも一因です。

海外との比較で見る“日本の常識”

「日本のタクシーは高すぎる!」とよく言われますが、実はこれは一部だけを切り取った見方です。たしかに、初乗り料金だけを見ると東南アジアや一部の欧米諸国と比べて割高に感じるかもしれません。

しかし、日本のタクシーは世界トップクラスの「安全性」「清潔さ」「接客マナー」を誇っており、それらのサービス品質を加味すれば、むしろ“適正価格”であるという評価もあります。

たとえば、ニューヨークでは初乗り約3ドル(約450円)+加算で、最終的に日本より高くなることも。東南アジアでは安いものの、車内が汚れていたり、料金トラブルが頻発したりと、安心して利用できないケースも多々あります。

つまり、単純に「高い」「安い」だけでなく、「価格に見合ったサービスか?」という観点で見ると、日本のタクシーは決して“高すぎる”とは言えないのです。

配車アプリや定額運賃は救世主になる?

Uber・GO・S.RIDEなどの台頭

ここ数年、日本でも急速に普及しているのが「配車アプリ」です。代表的なものとして「GO」「S.RIDE」「Uber」などがあり、スマホひとつでタクシーを呼べる便利さから、若年層やビジネスパーソンを中心に利用者が増えています。

これらのアプリは、地図上でタクシーの現在地が確認できたり、事前に料金の目安が表示されたりするため、利用者にとっては「予測しやすい」「不安が少ない」点が魅力です。また、アプリ上で支払いが完結するキャッシュレス対応も便利で、財布を取り出す手間も省けます。

一方で、アプリ側にも手数料が発生するため、通常のタクシー料金に上乗せされることもありますが、その利便性から考えると、納得して使う人が増えているのが現状です。

定額制がもたらす安心感

最近では「定額運賃」も普及してきました。これは事前に行き先を入力すると、走行距離や渋滞状況に関わらず、あらかじめ決まった金額で乗れるというシステムです。空港への送迎などでよく使われており、「乗ってみないとわからない料金」が不安な人にはぴったりです。

定額制の一番のメリットは「心理的安心感」です。特に観光客や高齢者にとって、「どれくらいかかるのか分からない」というストレスがなくなることで、タクシー利用のハードルがぐっと下がります。

また、悪天候や渋滞の影響を気にせず移動できるという点でも、定額制は大きな意味を持っています。

混雑時の「需要連動型料金」とは?

一方で、配車アプリの中には「需要連動型料金(ダイナミックプライシング)」を採用しているものもあります。これは、利用者が多い時間帯や場所では料金が高くなり、逆に空いているときには安くなるという仕組みです。

たとえば、雨の日の夕方など、タクシーがなかなかつかまらない状況では、通常より2〜3割高い運賃が提示されることがあります。これにより、ドライバー側のインセンティブが上がり、結果として供給が増える仕組みです。

日本ではまだ限定的ですが、需要に応じた価格変動は、今後のタクシー業界における重要なキーワードになるかもしれません。

配車アプリでの“割高感”とどう付き合う?

配車アプリは便利な反面、迎車料金や手数料がかかることで「割高」と感じるケースもあります。特に、アプリ経由のタクシーでは距離が短くても700円〜800円程度になることが多く、「ちょっと乗るだけ」の利用者には躊躇されがちです。

しかし、以下のような視点を持つと納得しやすくなります:

-

探す時間・労力を省ける:すぐに見つからないストレスから解放

-

時間の節約ができる:急いでいるときにはむしろお得

-

事前見積もりができる:予算管理しやすい

また、アプリによっては「クーポン」「初回無料」「ポイント還元」などのサービスもあるため、うまく活用することで“実質的な値引き”も可能です。

タクシーの未来はどう変わる?

配車アプリや定額運賃、ダイナミックプライシングの普及によって、タクシー業界はこれまでにない変化の波を迎えています。今後はさらに以下のような進化が期待されます:

-

AIによる需要予測で配車効率アップ

-

無人タクシー(自動運転)の実用化

-

定額乗り放題プランの導入

-

サブスク型タクシーサービス

すでに一部地域では、自動運転の実証実験も始まっており、将来的には「人が運転しないタクシー」が当たり前になるかもしれません。

こうした技術革新によって、料金の透明性や納得感も高まり、より多くの人にとって使いやすい交通手段へと進化していく可能性があります。

料金の背景を知れば納得感が変わる

高く感じる理由を整理

ここまで読んできた方なら、タクシー料金が「高く感じる」理由が、単に運賃の問題だけではないことが見えてきたと思います。心理的な影響やサービスの透明性、不意の料金変動など、さまざまな要因が絡み合って、「ちょっと乗っただけで高い!」という印象につながっているのです。

たとえば、初乗り料金のインパクト、メーターの動き、時間加算の存在、現金での支払いなどが、私たちの「料金に対する不安」を引き起こします。これらは、知識を持っていれば冷静に受け止められるものばかりです。

知らないからこそ不安になる、そして高く感じる。タクシー料金の不満の多くは、まさに「仕組みを知らないこと」から生まれていると言っても過言ではありません。

コスト構造から見える“適正価格”

タクシーの運賃は、一見すると高いように感じますが、そこにはドライバーの人件費、車両の維持費、保険料、ガソリン代、営業所の運営コストなど、実に多くの要素が含まれています。

特にドライバーの給与は歩合制であり、彼らの生活を支えるためには、一定の運賃水準が必要です。また、タクシー会社の営業利益率が非常に低い現実を見ても、「ぼったくっている」ような構造ではないことがわかります。

実は、タクシーの料金は“適正価格”であり、むしろ利用者の納得感をどう得るかが今後の課題なのです。

お得に乗るためのポイント

では、どうすればタクシーをお得に使えるのでしょうか?以下に、実践的なヒントをいくつかまとめてみました。

| お得に乗るコツ | 内容 |

|---|---|

| 配車アプリのクーポンを活用 | 初回割引やキャンペーンで実質無料も可能 |

| 事前に料金を調べる | 定額プランや距離の見積もりで安心感アップ |

| 混雑時間帯を避ける | 渋滞や深夜割増を避ければ料金が抑えられる |

| 複数人でシェア | 料金を割れば1人あたりの負担が軽くなる |

| アプリ連携のポイント還元 | クレカやアプリのポイント活用で実質値引き |

今後の技術革新で価格はどう変わる?

タクシー業界は今、大きな転換期にあります。配車アプリの普及、自動運転技術の導入、AIによる効率的な配車管理など、コスト削減と利便性向上を目指す取り組みが各地で進行中です。

たとえば、自動運転が実用化されれば、人件費の大部分が削減され、運賃を下げられる可能性もあります。さらに、サブスク型の乗り放題サービスや地域定額プランなど、新しい料金体系も登場するでしょう。

こうした進化により、タクシーが「特別な移動手段」から「日常的な交通インフラ」に変わる時代が近づいています。

賢くタクシーと付き合うために

これからの時代、タクシーを「高い」と遠ざけるのではなく、仕組みを理解した上で「賢く付き合う」ことが求められます。目的や状況に応じて使い分けることで、タクシーは非常に便利で合理的な交通手段になります。

雨の日や荷物が多いとき、急ぎの予定があるときなど、タクシーがもたらす快適さや時間の節約は、十分に“価値ある支出”です。

「高い」だけで終わらせず、その背景にある仕組みを知ることで、きっとあなたの中でもタクシーへの印象が変わってくるはずです。

まとめ

この記事では、「なぜタクシー料金は高く感じるのか?」という疑問について、料金体系、コスト構造、心理的影響、業界の現状、そして未来の展望にわたって解説しました。

ポイントは以下の通りです:

-

タクシー料金は「距離+時間+割増」で構成されている

-

車両維持費や人件費など、運賃の背景には多くのコストがある

-

利益率は非常に低く、儲けている企業は少ない

-

「ちょっとだけ乗ったのに高い」と感じるのは心理的要因が大きい

-

配車アプリや定額制の導入で料金の納得感は高まりつつある

料金に対する疑問は、情報を知ることで大きく印象が変わります。ぜひこの記事を参考に、次回のタクシー利用時には少し違った目線で体験してみてください。