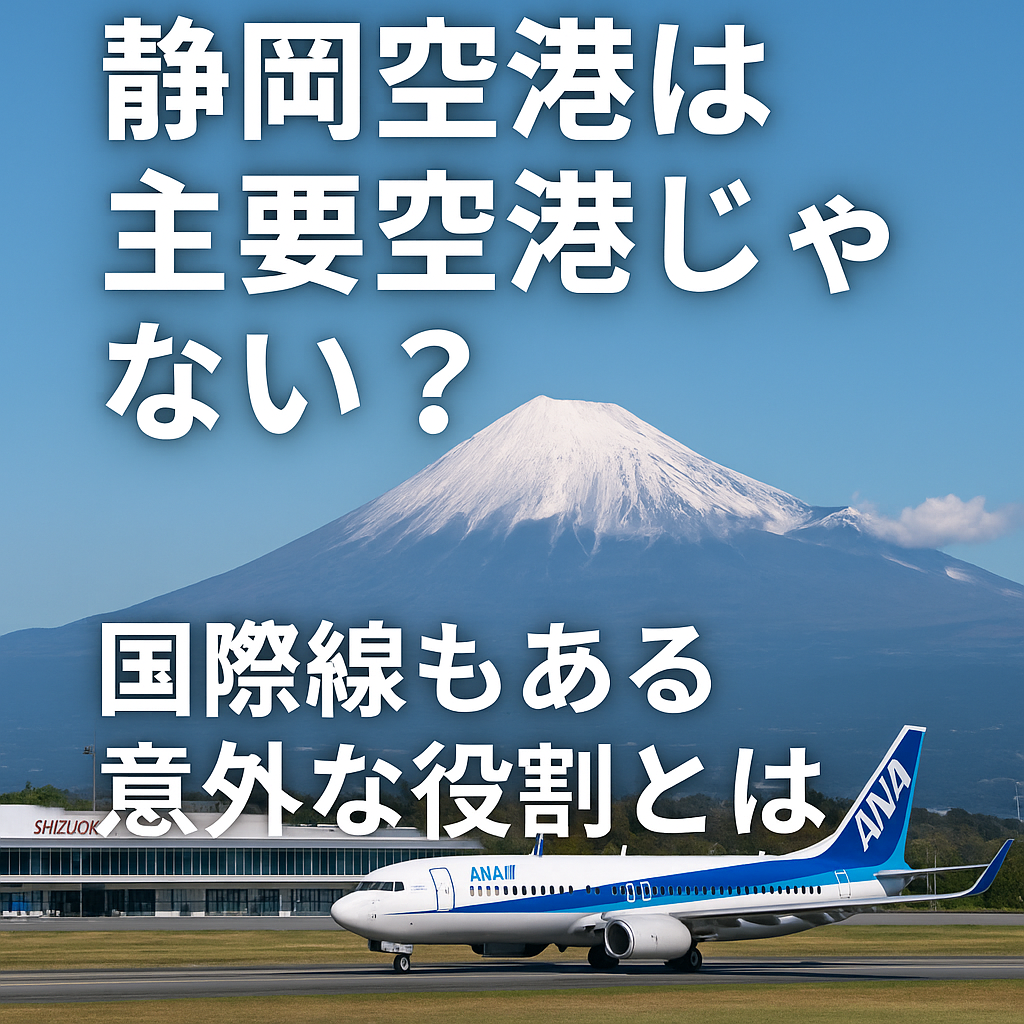

静岡空港の基本情報とアクセス性

静岡空港ってどこにある?どんな場所?

静岡空港(正式名称:富士山静岡空港)は、静岡県のほぼ中央に位置する牧之原市と島田市にまたがる場所にあります。海や山に囲まれた自然豊かな高台にある空港で、周囲には住宅地が少ないため、騒音問題も比較的少なく運用されています。また、富士山に比較的近いため、空港名にも「富士山」が付けられており、観光面でのPRにも一役買っています。

開港は2009年と比較的新しく、設備もまだまだ新しい印象です。空港のターミナルビルはコンパクトながら、機能的にまとまっており、地方空港ならではの「のんびり感」や「利用者の少なさ」が逆に魅力という声もあります。

地理的には、東京と名古屋の中間地点にあるため、東西の主要都市へのアクセスも一定の利便性があります。特に静岡市や焼津、藤枝などの中部エリアに住んでいる人にとっては、羽田や中部国際空港まで行かずに飛行機が使える貴重な選択肢となっています。

どんな交通手段でアクセスできる?

静岡空港へのアクセス手段は複数ありますが、鉄道駅からの直結はありません。最寄り駅はJR東海道本線の「金谷駅」や「島田駅」ですが、そこから空港まではタクシーまたは空港シャトルバスで移動する必要があります。

主なアクセス方法は以下の通りです:

| 交通手段 | 詳細 |

|---|---|

| シャトルバス | 静岡駅、浜松駅、藤枝駅、新静岡バスターミナルなどから直通運行 |

| 自家用車 | 東名高速道路「吉田IC」から約10分、空港内に大型駐車場あり(無料) |

| タクシー | 島田駅や金谷駅から20〜30分程度 |

| レンタカー | 空港ターミナルビル内に各社カウンターあり |

特に注目したいのが無料駐車場の存在です。地方空港ではよくあるサービスですが、東京や大阪などの都市空港と比較すると非常にありがたいポイント。長期旅行でも駐車料金を気にせずに利用できるのは大きな魅力です。

周辺施設と観光地との関係性

静岡空港は、周辺に観光名所が多いのも特徴です。例えば、大井川鐵道のSL列車、寸又峡温泉、牧之原台地のお茶畑など、静岡らしい景色や体験が豊富にあります。また、少し足を伸ばせば、焼津の海の幸や静岡市の街歩きも楽しめるため、観光客にも利用価値の高い空港と言えるでしょう。

ビジネス需要に加え、観光需要にも対応できる立地でありながら、混雑が少ないため、静かな旅行スタート地点として評価されることもあります。

地元民や旅行者から見た“利便性”

静岡空港の利用者の多くは、静岡県中部・西部エリアに住む人々です。羽田空港や中部国際空港まで行くのが面倒、または時間がかかるという声から、静岡空港をあえて選ぶ人も少なくありません。特に高齢者やファミリー層には、「近くて空いてる空港」として重宝されているようです。

一方で、公共交通の利便性に課題が残るのも事実です。空港への鉄道直結がないため、バスの本数や接続の悪さがネックになることもあります。利便性の向上が、今後の利用者増加のカギとなるでしょう。

「静岡空港は穴場?」という口コミ評価

インターネット上の口コミやSNSを見てみると、「静岡空港=穴場空港」という評価が多く見られます。

-

「搭乗手続きがスムーズでストレスなし!」

-

「駐車場無料なのが本当に助かる」

-

「観光地も近くて、観光ついでに使うのに便利」

-

「空港が空いていて静かで落ち着く」

このような声が多く、知る人ぞ知る“使いやすい空港”として、一定のファン層を獲得しています。ただし、便数の少なさがネックで「使いたいけど時間が合わない」という声も。利便性と運航数のバランスが、今後の改善ポイントです。

空港の分類制度を理解しよう:「主要空港」「地方空港」とは

日本の空港分類制度の概要

日本の空港は、国が定める「空港法」に基づいていくつかのカテゴリに分類されています。その中でも最も基本的な分類が、「拠点空港」「地方管理空港」「その他の空港」といった分類です。さらに、**拠点空港は「成田空港」や「羽田空港」などのハブ的存在である「国管理空港(主要空港)」**と、地方自治体が運営を担う「特定地方管理空港」に分けられています。

このように、日本の空港制度は非常に体系化されており、空港の役割や運営主体によってその位置づけが決まります。静岡空港のような比較的新しい空港も、この分類に当てはめて考える必要があります。

分類の一例を以下に示します。

| 区分 | 管理主体 | 代表的な空港 |

|---|---|---|

| 国管理空港(主要空港) | 国土交通省 | 成田空港、羽田空港など |

| 特定地方管理空港 | 地方自治体+国支援 | 新千歳空港、福岡空港など |

| 地方管理空港 | 地方自治体 | 静岡空港、佐賀空港など |

この分類を知っておくと、どの空港がどのレベルの支援を受けているか、またどの程度の機能を担っているのかが一目でわかるようになります。

「主要空港」と「地方空港」の違い

「主要空港」という言葉には明確な定義があり、これは国が戦略的に重要と判断して直接管理する空港を指します。一方で「地方空港」は、主に地域の需要を満たす目的で設置され、地方自治体が主体となって管理・運営している空港のことを指します。

主要空港と地方空港の違いは以下の通りです:

| 比較項目 | 主要空港(国管理空港) | 地方空港 |

|---|---|---|

| 管理者 | 国(国土交通省) | 地方自治体 |

| 利用規模 | 非常に大きい | 比較的小さい |

| 就航都市数 | 多い | 限定的 |

| 支援体制 | 国による手厚い支援 | 限定的な支援や自己負担 |

| 役割 | 国際・国内の拠点 | 地域の移動需要に応える |

つまり、単純に国際線があるから「主要空港」というわけではなく、国が管理しているかどうかが最大のポイントなのです。

国の指定や管理機関の視点

国が管理する空港は、国の交通政策上で非常に重要な意味を持ちます。例えば羽田空港は日本のビジネス・観光・物流の中心であり、災害時にも重要なライフラインとして位置づけられています。こうした空港は、航空管制・滑走路の整備・拡張計画にも大規模な国家予算が投じられます。

一方で、静岡空港のような地方空港は、地域の足を守る存在として機能しています。輸送量や乗降客数は少ないものの、その地域にとってはなくてはならない交通拠点です。

地方空港の役割と存在意義

地方空港には以下のような重要な役割があります。

-

地域の経済活性化(観光客の誘致やビジネス出張など)

-

災害時の物資輸送・人命救助の拠点

-

インバウンド観光の地方分散化

-

大都市空港の混雑緩和

このように、地方空港が果たす役割は、単に「飛行機が飛ぶ場所」というだけではありません。むしろ、その地域が外とつながる窓口としての価値が非常に大きいのです。

静岡空港が分類される理由

静岡空港は、先ほどの表でいうと**「地方管理空港」**に分類されます。国ではなく静岡県が主体となって運営しているため、「主要空港」ではありません。しかし、定期便のある国際線が運航していることから、「国際空港」という顔も持ち合わせています。

このため、「主要空港=国際空港」と思っている人が混乱しやすくなっているのです。静岡空港は地方空港でありながら、国際線が飛ぶ“ハイブリッド空港”とも言える存在なのです。