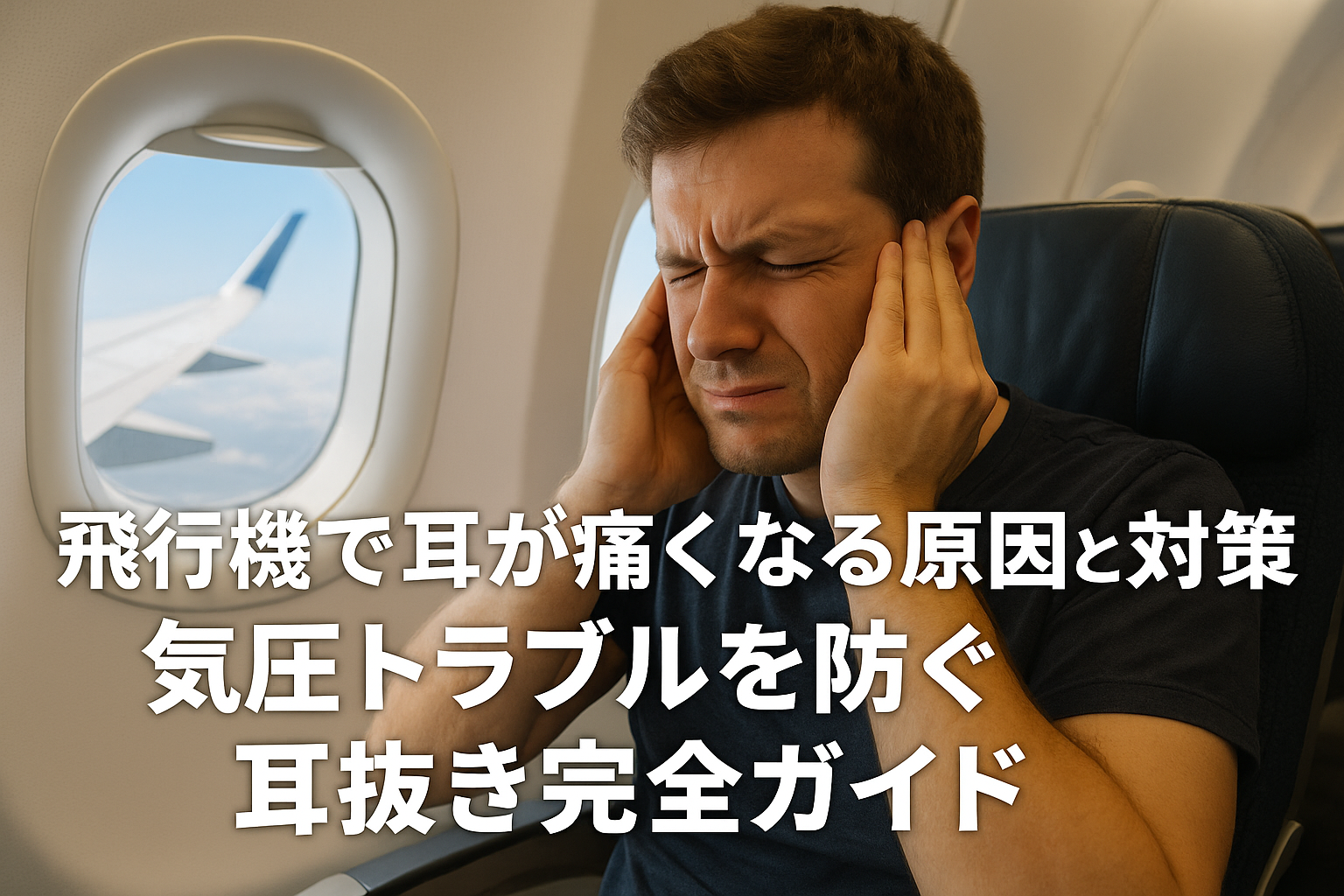

「飛行機に乗ると耳が痛くなる…」「新幹線のトンネルで耳がキーンとする…」そんな経験、ありませんか?

実はその原因、多くの場合が“気圧の変化”によるものです。この記事では、耳が痛くなる仕組みから、正しい耳抜き方法、旅行前にできる対策、さらには耳に優しい旅行術まで、分かりやすく丁寧に解説しています。

中学生でも理解できるようなやさしい言葉で書いていますので、ぜひ最後まで読んで、あなたの次の旅を快適に過ごすヒントを見つけてください!

耳が痛くなる原因は「気圧差による耳管の働きの乱れ」

耳が痛くなる仕組みとは?

飛行機や新幹線に乗ると、突然耳が「キーン」としたり「ズキズキ」と痛くなった経験はありませんか?この現象の主な原因は「気圧差」による耳の中の圧力バランスの乱れです。特に空の旅では、離陸や着陸時に急激に気圧が変化します。私たちの耳の中には「耳管(じかん)」と呼ばれる細い管があり、鼓膜の内側と外側の圧力を調整する働きをしています。しかしこの耳管がうまく働かないと、鼓膜が内側または外側に引っ張られ、痛みや不快感を引き起こすのです。

新幹線の場合もトンネルに入った瞬間などに気圧が変化し、同様の症状が現れることがあります。とくに気圧変化に敏感な人や、風邪や鼻炎で耳管が詰まっていると、症状が悪化しやすくなります。耳が痛くなるのは一時的なものだと思われがちですが、放置すると「気圧性中耳炎」という炎症につながることもあります。

このような症状は誰にでも起こり得るため、正しい知識と対策を身につけることがとても大切です。

飛行機や新幹線での気圧の変化の影響

飛行機は短時間で高度1万メートル前後まで上昇します。そのため機内は与圧されていますが、それでも地上とは異なる気圧環境になります。特に上昇・降下時には気圧が急激に変化し、それに体が対応できないと耳に違和感や痛みが発生します。気圧差を感じるタイミングは主に「離陸して数分後」と「着陸前の下降時」です。

一方、新幹線は高度の変化は少ないものの、時速200kmを超える高速走行でトンネルに突入すると、一瞬で外気圧が変わることがあります。これが耳に「ポン」と圧を感じさせる原因です。新幹線の場合は軽度な症状が多いですが、耳の敏感な人にはやはり注意が必要です。

子どもや高齢者が特に痛みやすい理由

子どもや高齢者は特に耳の痛みを感じやすい傾向にあります。これは耳管の構造と機能に関係しています。乳幼児の耳管は大人に比べて短くてまっすぐで、機能が未熟なため、気圧の変化にうまく対応できません。また高齢者の場合も、加齢により耳管の働きが弱くなっていたり、慢性的な鼻の病気を抱えていることが多いため、気圧調整が難しくなります。

とくに乳児の場合、言葉で痛みを訴えることができないため、急に泣き出したり耳を触るしぐさを見せたら、耳が痛いサインかもしれません。子どもや高齢者の同行者は、移動中の注意深い観察が重要です。

気圧性中耳炎とは何か?

「気圧性中耳炎」とは、飛行機などの乗り物に乗った際に気圧の変化によって中耳に炎症が起きる病気です。鼓膜の奥にある中耳腔に空気が入らず、内部の圧力が低下し、粘膜が腫れたり、液体がたまったりすることがあります。これにより痛み、耳閉感、難聴、耳鳴りなどの症状が現れます。

軽症の場合は自然に治りますが、重症化すると鼓膜が破れることもあります。気圧性中耳炎は頻繁に飛行機を利用する人や耳抜きが苦手な人に起こりやすく、再発を繰り返すこともあります。治療には抗炎症薬や点鼻薬、場合によっては耳管通気などの処置が必要です。

痛み以外の症状に注意すべき理由

耳のトラブルで注意すべきなのは「痛み」だけではありません。耳が詰まったような感覚(耳閉感)や、音が聞こえにくくなる「軽度の難聴」、キーンとした「耳鳴り」なども見逃せない症状です。これらは気圧性中耳炎の前兆である可能性もあります。

また、ひどい場合はめまいや吐き気を伴うこともあり、旅行中の体調不良の原因になってしまいます。もし耳の違和感が数日続いたり、片耳だけ聞こえにくくなった場合は、早めに耳鼻科を受診することをおすすめします。

飴や水分補給だけでは不十分?有効な耳抜きの方法をマスターしよう

耳抜きの基本「バルサルバ法」とは?

飛行機に乗ったときの耳の痛みを軽減する方法として代表的なのが「バルサルバ法」です。これは口を閉じ、鼻をつまんだ状態で、鼻に向かって息をゆっくり押し出すという方法で、耳管を開いて圧力を調整する働きがあります。

正しく行えば、鼓膜の圧を内外で均等に保つことができ、痛みや違和感が軽減されます。手軽にできる方法ですが、やり方を間違えると耳を痛める可能性があるため、無理な力を入れないように注意しましょう。

特に鼻づまりがあるときには避けるべきで、そうした場合は他の方法を選ぶのが安全です。

安全な耳抜きのやり方と注意点

耳抜きは誰でも簡単にできると思われがちですが、正しいやり方を知らずに無理に行うと、逆に耳にダメージを与える危険もあります。たとえば、バルサルバ法を強くやりすぎると、鼓膜や内耳に過度な圧力がかかり、めまいや耳鳴りを引き起こすこともあります。

安全に耳抜きを行うためのコツは「ゆっくり・やさしく・無理をしない」ことです。口をしっかり閉じ、鼻をつまんで、鼻の奥に少しだけ圧力をかけるように息を送るのがポイントです。耳が「ポン」と鳴る感覚があれば成功です。

また、バルサルバ法以外にも、「トインビー法(鼻をつまみながら唾を飲み込む)」「フレンツェル法(喉の筋肉を使って耳管を開く)」などの方法もあります。自分に合った方法を知っておくと、状況に応じて対応しやすくなります。

唾を飲み込むだけでは足りない?

「唾を飲み込めば耳抜きになる」という話を聞いたことがある人も多いかもしれません。たしかに、唾を飲み込むときには自然と耳管が動き、軽い気圧の変化であれば十分に対処できることがあります。これは、耳管を動かす筋肉が飲み込み動作に連動しているためです。

しかし、気圧の変化が急だったり、もともと耳管の働きが弱い人にとっては、唾を飲み込むだけでは不十分なことも多いです。特に風邪を引いていたり、アレルギー性鼻炎などで鼻が詰まっていると、耳管がうまく開かず、耳に強い圧力がかかってしまいます。

唾を飲み込む動作はあくまで「軽度な耳抜き」と考え、必要に応じてバルサルバ法などの補助的な対策を併用することが大切です。

耳抜きができない人の共通点

耳抜きがうまくできない人には、いくつかの共通した傾向があります。まず多いのが、「力の入れすぎ」です。強く息を吹き込もうとして耳に負担がかかりすぎてしまい、逆効果になることがあります。次に多いのが「正しい方法を知らない」こと。たとえば、口を開けたまま息を吹いてしまっていたり、タイミングがズレていたりします。

また、アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎、慢性的な鼻づまりなどがあると耳管が常に閉じ気味になっているため、耳抜き自体が非常に難しくなります。耳抜きができないと感じる場合は、無理に何度も試すのではなく、まずは自分の体調や耳・鼻の状態をチェックすることが大切です。

必要があれば市販の点鼻薬を使ったり、耳鼻科で耳管の開き具合をチェックしてもらうのもおすすめです。

旅行前に試しておきたい耳抜きトレーニング

耳抜きが苦手な人でも、少しの練習で改善することがあります。旅行前の数日間、毎日1~2回の簡単な耳抜きトレーニングを行っておくと、実際に乗り物に乗ったときに耳が痛くなりにくくなります。

トレーニング方法は、バルサルバ法やトインビー法を無理のない範囲で繰り返すだけです。ただし、最初はゆっくり丁寧に行うことが大切です。テレビを見ながらや、入浴後などリラックスしているときに行うと成功しやすいです。

また、トレーニング時には水分をしっかり取っておくこともポイント。喉が乾燥していると、飲み込む動作がうまくできず、耳管の動きも鈍くなりがちです。自分に合ったやり方を旅行前に見つけておくことで、当日の不安もぐっと減ります。

飛行機に乗る前にできる予防策で耳の痛みを回避しよう

出発前にできる簡単な準備とは?

旅行に行く前に、ちょっとした準備をするだけで耳の痛みはかなり軽減できます。まず大切なのは「耳や鼻の調子を整えておく」こと。風邪気味だったり、鼻づまりがあると、耳管の働きが鈍くなりやすくなります。出発前日は無理せず、十分な睡眠をとりましょう。

また、耳の調子が気になる人は「耳抜きグッズ」や「点鼻薬」をあらかじめ準備しておくと安心です。市販の耳栓やスプレー式の点鼻薬は、旅行先でも手軽に使えて便利です。

さらに、当日は搭乗前に飴をなめたり、水をこまめに飲むなど、軽い耳抜きをしておくことも有効です。ちょっとした習慣が、旅行の快適さを大きく左右します。

市販の耳栓「イヤープレーン」の効果

耳の痛みに悩む人にとって頼れるアイテムが「イヤープレーン」と呼ばれる専用の耳栓です。これは飛行機の離着陸時に起こる急激な気圧変化を和らげるために開発された特殊な構造の耳栓で、耳にかかる負担を軽減する効果があります。

イヤープレーンの内部には空気の流れをゆっくり調整するフィルターが入っており、鼓膜への圧力のかかり方を緩やかにしてくれます。装着はとても簡単で、飛行機が離陸する前に耳に入れておくだけ。着陸が終わるまで外さずにつけておくと、耳の違和感をかなり防ぐことができます。

特に子ども用のサイズも販売されているため、親子での旅行でも活躍します。ドラッグストアや空港の売店でも手軽に手に入るので、耳の痛みが心配な人はぜひ試してみてください。

鼻づまりや風邪のときの対処法

旅行の直前に風邪をひいてしまったり、花粉症で鼻が詰まっていると、耳の痛みが一気に悪化することがあります。なぜなら、鼻が詰まると耳管がうまく開かず、圧力の調整ができなくなるためです。

このようなときに有効なのが、市販の点鼻薬や抗アレルギー薬の使用です。特に点鼻薬は即効性があり、搭乗30分前に1回使用しておくだけでも耳管の通りを良くする効果が期待できます。ただし、薬の使用には注意点もあり、用法・用量を守らないと副作用が出ることもあるため、事前に薬剤師や医師に相談するのが安心です。

また、可能であれば無理に飛行機や新幹線を利用せず、移動日をずらすことも検討しましょう。健康な状態での移動が、耳のトラブルを最も防ぐ方法です。

子どもの耳を守るためにできる工夫

子どもは耳抜きがうまくできないため、気圧の変化で耳が痛くなりやすいです。特に乳幼児は耳管が未熟で、すぐに耳に圧力がかかってしまいます。そんなときに役立つのが「授乳」や「おしゃぶり」「ストロー飲み」など、飲み込む動作をうながす工夫です。

飛行機が離陸・着陸するタイミングで母乳やミルクを与えると、自然と耳管が動き、痛みを防ぎやすくなります。幼児にはジュースや水をストローで飲ませたり、キャンディをなめさせたりするのもおすすめです。

また、子ども用のイヤープレーンや柔らかい素材の耳栓も販売されています。これらを上手に使うことで、子どもが怖がることなく移動できる環境を整えることができます。

薬の服用タイミングと注意点

耳の痛みを予防するために薬を使う場合、タイミングが非常に重要です。たとえば、点鼻薬は「搭乗の30分〜1時間前」に使うのがベストタイミングとされています。飛行機が離陸してからでは効果が出る前に気圧が急変してしまうからです。

また、抗ヒスタミン剤や抗炎症薬などを使う場合も、事前に医師の指導を受けておきましょう。特に子どもに使用する場合は、体重や年齢に合った処方が必要です。

眠気が出る薬もあるため、運転や子どもの世話をする予定がある人は、事前に副作用もチェックしておくと安心です。薬に頼るのは最終手段ですが、うまく使えば快適な旅行の大きな助けになります。

専門医の診察を受けるべきケースとは?

繰り返す耳の痛みは病気のサイン?

旅行のたびに耳が痛くなるという人は、単なる気圧変化ではなく、耳の病気が隠れている可能性もあります。特に毎回同じタイミングで痛くなったり、日常生活でも耳詰まりや耳鳴りを感じるようであれば注意が必要です。

考えられる病気には、慢性中耳炎や耳管狭窄症、鼓膜の異常などがあります。こうした症状は、自分では気づきにくいため、専門医の診察を受けることが早期発見につながります。耳の中は自分で見られない部位なので、定期的に耳鼻科でチェックすることをおすすめします。

耳抜きがまったくできないときの対処

「何をしても耳抜きができない」という人は、無理に自己流で続けるのではなく、まず耳鼻科で診断を受けることが大切です。耳抜きがまったくできない原因としては、耳管自体が閉じやすくなっている「耳管狭窄症」や、「慢性的な副鼻腔炎」「鼻中隔のゆがみ」などが隠れている場合があります。

また、緊張やストレスが原因で耳抜きがうまくできなくなっているケースもあるため、心理的な要因を含めて丁寧に見てもらうことが重要です。耳鼻科では、耳管の開通状態を調べる検査(ティンパノメトリーなど)や、耳管通気という施術を受けることで、耳抜きしやすくなることもあります。

耳抜きはコツと練習も大事ですが、根本的な原因がある場合は、専門的なケアを受けるのが近道です。

聴力に変化がある場合は要注意

飛行機や新幹線の移動中に「急に片耳だけ聞こえにくくなった」「耳鳴りが止まらない」といった症状が出た場合、それは耳のトラブルが悪化しているサインかもしれません。とくに聴力に異常を感じた場合は、すぐに耳鼻科を受診することが大切です。

このような症状は「突発性難聴」や「内耳の損傷」など、深刻な病気の可能性もあるため、放置せず早期の対応が求められます。早ければ早いほど回復の見込みが高くなるため、症状が出てから48時間以内の受診が理想です。

旅行中に異常を感じた場合でも、帰宅後すぐに病院へ行きましょう。「そのうち治るだろう」と考えてしまうのが最も危険です。

耳鼻科で受けられる検査や治療法

耳鼻科では、耳の中をしっかり確認する「耳鏡検査」や、鼓膜の動きを調べる「ティンパノメトリー」、聴力の測定などを行い、耳の状態を詳しく調べます。気圧性の問題が疑われる場合は、耳管がきちんと開通しているかを調べる「耳管機能検査」もあります。

治療は症状に応じて変わりますが、軽い場合は点鼻薬や内服薬で改善を図ります。慢性化している場合には、「耳管通気」や「鼓膜チューブ挿入」といった処置を行うこともあります。これにより耳の中の圧力を外部とバランスよく保てるようになります。

正しい診断と治療を受ければ、耳の不快感は確実に改善できますので、我慢せずに専門医を頼りましょう。

医師に相談するときのポイントと準備

病院に行く前に、自分の症状や状況をメモしておくと診察がスムーズです。たとえば、

-

耳が痛くなった時間や状況(離陸時・着陸時など)

-

痛みの強さや場所(片耳・両耳・奥の痛みなど)

-

過去の旅行での同様の経験

-

鼻炎や風邪の症状の有無

これらをあらかじめまとめておくことで、医師も原因を特定しやすくなります。また、服用中の薬やアレルギー歴も伝えておきましょう。

診察を受ける際に「飛行機や新幹線に頻繁に乗る機会がある」と伝えることで、予防的なアドバイスや薬の処方もしてもらえる可能性が高まります。正確な情報を伝えることが、的確な治療への第一歩です。

旅行を諦めないためにできること|体調や耳の状態と上手に向き合う方法

耳の弱い人向けの旅の工夫とは?

耳が弱い人でも、少しの工夫で旅行を快適に楽しむことができます。たとえば、搭乗・乗車中はこまめに水を飲む、ゆっくり深呼吸する、耳抜きを定期的に試みるなど、小さな行動が耳への負担を減らしてくれます。

また、移動の際にはできるだけ圧力変化の少ない席を選ぶこともポイント。飛行機では「翼の上あたりの席」が比較的揺れも少なく気圧の変化も緩やかです。新幹線でも前後の車両より中央部分の車両が安定しています。

さらに、旅の前後に十分な睡眠と栄養を取って、耳のコンディションを整えることも忘れずに。

旅行先での急な耳のトラブル対処法

旅行中に突然耳が痛くなったり、聞こえにくくなったときは慌ててしまいがちですが、落ち着いて対処することが大切です。まずは、バルサルバ法や唾を飲み込むなど、耳抜きを試してみましょう。それでも改善しない場合は、市販の点鼻薬や耳栓を使ってみるのもひとつの方法です。

痛みが強い場合は、近くの薬局で痛み止め(市販の鎮痛薬)を購入し、一時的に対処することも可能です。ただし、症状が続いたり悪化するようであれば、現地の耳鼻科を受診するのが安心です。最近では、観光地や空港周辺に外国語対応のクリニックも増えており、スマホで検索すればすぐに見つかることもあります。

旅行保険に加入している場合は、医療費がカバーされることもあるため、証明書や保険証の持参も忘れずに。万が一に備えて、旅行前に「近くの耳鼻科を調べておく」のも安心材料になります。

長距離移動がつらい人へのアドバイス

「どうしても飛行機や新幹線の移動がつらい」という人には、移動手段そのものを工夫することも有効です。たとえば、飛行機の場合は直行便を選ぶことで、離着陸の回数を減らせます。乗り継ぎが多い旅程はそれだけ耳に負担がかかるため、できるだけ移動をシンプルにするのがポイントです。

新幹線を使う場合は、予約時に車両の位置や時間帯を選ぶことも考えましょう。混雑を避ける時間帯に乗れば、静かで快適な移動ができ、耳に集中できる余裕も生まれます。

また、バスやフェリーなど気圧の影響が少ない移動手段を選ぶのも一つの選択肢です。自分の体調や状況に合わせて、無理のない旅を計画することが何より大切です。

耳に優しい移動手段の選び方

耳への負担を減らすには「乗り物の種類」「移動時間の長さ」「気圧変化の頻度」などを総合的に考えて選ぶのがコツです。以下に簡単な比較表を用意しました。

| 移動手段 | 耳への負担 | 理由 |

|---|---|---|

| 飛行機 | 高い | 急激な気圧変化がある(特に離着陸時) |

| 新幹線 | 中程度 | トンネル通過時に一時的な気圧変化あり |

| 高速バス | 低め | 気圧変化がほとんどない |

| フェリー | 低め | 気圧変化がない、揺れはあるが耳には影響少 |

耳のコンディションが不安なときには、気圧変化の少ない移動手段を選ぶことで、トラブルを回避しやすくなります。スケジュールに余裕があるなら、多少時間がかかっても身体に優しい選択をしてみるのも良いでしょう。

楽しい旅行をあきらめないために意識したいこと

耳のトラブルが不安で旅行をためらう人もいますが、正しい知識と対策を知っていれば、ほとんどのケースで快適に旅行することができます。重要なのは、「事前に準備すること」「無理をしないこと」「症状が出たら早めに対処すること」の3つです。

耳の状態に合わせて、グッズや薬を活用したり、移動手段を工夫すれば、安心して旅を楽しめます。家族や同行者と情報を共有しておけば、いざというときも慌てずに対応できます。

「耳が弱い=旅行ができない」ではありません。耳と上手に付き合いながら、素敵な思い出を作ることは十分に可能です。

まとめ|耳の痛みと上手に付き合いながら旅行を楽しもう

飛行機や新幹線の気圧変化によって起こる耳の痛みは、多くの人が悩まされる問題ですが、原因を理解し、正しい対策をとることで予防・軽減が可能です。

-

耳の痛みは気圧差による耳管の機能不全が主な原因

-

バルサルバ法などの耳抜き方法を正しく身につける

-

飛行機前には耳栓や点鼻薬で事前対策を

-

症状が重い場合は専門医に相談し、根本から改善を

-

耳に優しい移動方法や旅行計画を立てて、快適な旅に

旅行を心から楽しむためにも、耳のケアを日頃から意識し、体調と相談しながら行動することが大切です。耳の痛みに負けず、思い出に残る素敵な旅を楽しみましょう!