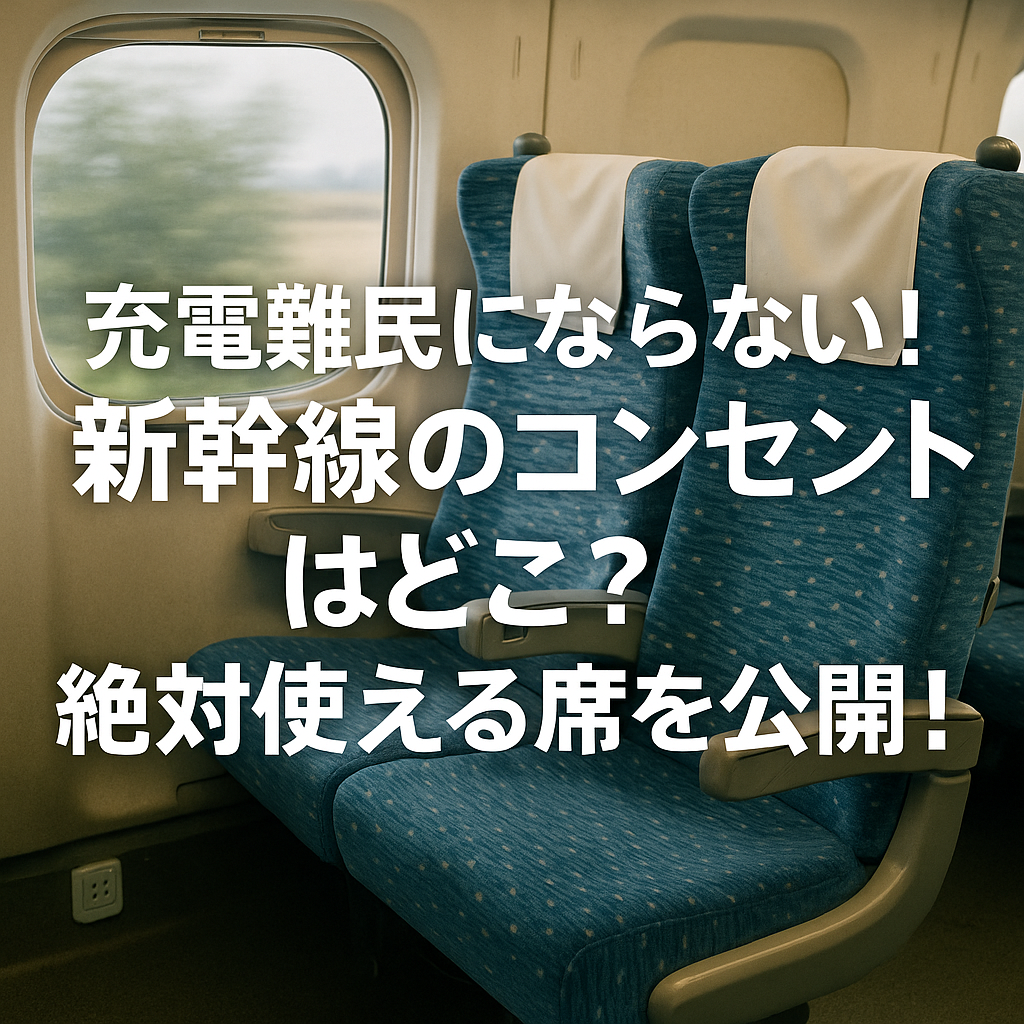

新幹線で「コンセントどこ?」と探し回った経験、ありませんか?

スマホやパソコンの充電切れは、旅や仕事の大きなストレスになりますよね。

この記事では、新幹線のコンセントの場所や確実に使える席、車両ごとの違いまで詳しく解説します。

さらに、トラブル対策や便利グッズの紹介もあるので、これを読めば次の移動はバッチリ!

快適な新幹線の旅を楽しむために、ぜひ最後までチェックしてくださいね。

新幹線 コンセントどこにある?全体の設置場所まとめ

窓側席の足元が基本

まず多くの人が気になるのが、どの席に座ればコンセントがあるのかということですよね。

結論から言うと、窓側の席の足元にコンセントがある車両が非常に多いです。とくに、N700AやN700Sといった比較的新しい東海道・山陽新幹線では、普通車の窓側席の床面にコンセントが設置されています。

つまり、充電したいなら迷わず窓側を選んでおくのが鉄則です。

実際に使ってみると、足元に小さな緑のマークがついた差し込み口があるのが分かります。USBではなくACタイプの電源が主流なので、スマホやノートパソコンを使う人は変換プラグや充電器を忘れないようにしましょう。

注意点として、座席の種類によっては足元が狭く、コードが少し邪魔になることもあります。とくに荷物が多いときは足元のスペースを確保しておくとスムーズに使えますよ。

なので、コンセントを確実に使いたい方は指定席で窓側をとることを強くおすすめします。

最前列・最後列にも設置

実はコンセントが設置されているのは、窓側席だけじゃないんです。

最前列と最後列の席にもコンセントが設置されている車両が多いのをご存じでしたか?

とくにN700AやN700Sなどの車両では、車両の一番前と一番後ろの座席に限り、すべての座席に電源があるというケースがほとんどです。これは窓側・通路側どちらでも同じで、つまりこの列に座れればコンセントの心配は一切いらないということですね。

例えば、最後尾の3人席では、各座席の足元や壁側に電源があるので、PC作業や長時間のスマホ使用にも対応しやすいんですよ。

さらに最前列や最後列には壁やスペースがあるぶん、前の人がいないのでリクライニングや荷物置きが自由というメリットもあります。

ただし、最後列は混雑時にトイレやデッキの出入りが多く、落ち着かないと感じる人もいるかもしれません。

静かさを取るなら最前列、利便性重視なら最後列、というふうに選ぶのもアリですね。

なので、「絶対に充電したい」「確実にコンセントが必要だ」という人は、最前列か最後列を指定予約するのがベストな選択になりますよ。

グリーン車は全席OK

グリーン車に乗ったことがある人なら、「なんか快適だったな〜」という印象が残っているかもしれませんね。

その快適さのひとつが、全席にコンセントがあるという点です。

普通車では「窓側だけ」「最後列だけ」など、条件があるのに対して、グリーン車はどこに座っても電源を使うことができるんです。

コンセントの位置は、だいたい肘掛けの下側か前の壁部分にあります。

とくにN700系やN700S系では、使いやすい位置に設置されていて、スマホだけじゃなくノートPCやタブレットの充電も快適にできますよ。

出張や移動中に作業したい人にとっては、グリーン車はまさに移動式のワークスペースともいえる環境です。

それに加えて、グリーン車は座席の幅や前後のスペースも広いので、コードが邪魔になることもほとんどありません。

静かで落ち着いた空間なので、動画視聴や資料作成なども集中して行えますよ。

料金は少し高めですが、「絶対に電源が欲しい!」「快適に移動時間を過ごしたい!」という人にはぴったりです。

なので、コンセントの位置に左右されたくない人は、グリーン車を選べば間違いなしです。

N700SとN700Aの違い

新幹線のコンセント事情を語る上で欠かせないのが、車両の型式による違いなんです。

なかでもよく乗ることになるのが、N700A(エヌナナヒャク・エー)とN700S(エヌナナヒャク・エス)。

この2つ、見た目は似ていますが、実はコンセントの配置や数に微妙な違いがあります。

まず、N700Aの場合、普通車では窓側の席にしかコンセントがないのが基本スタイル。あとは前後の端の席にある程度です。

これに対してN700Sは、すべての普通車の座席にコンセントが完備されているんです。つまり、通路側でも安心して使えるということですね。

しかも、N700SにはUSBポートも付いた座席がある車両も存在していて、スマホユーザーには本当にありがたい進化なんですよ。

グリーン車に関しては、どちらの車両でも全席コンセント付きなので安心です。

旅行や出張で「コンセントを絶対に使いたい!」という人は、N700Sを選ぶのがベストです。

でも、実際にN700Sに乗れるかは、その時の列車の編成次第なんですよね。

なので、予約サイトや時刻表で「N700S」の表示がある列車を選ぶのが、確実に電源を確保するためのテクニックになりますよ。

800系やE7系などの地域差

新幹線って、東京〜新大阪間の「のぞみ」や「ひかり」だけじゃないんですよね。

実は、地域によって走っている新幹線の車両が違うので、コンセントの有無や場所にも結構な差があります。

例えば、九州新幹線の800系は、普通車の全席にコンセントがあるわけではなく、最前列・最後列のみ設置されているパターンが多いです。

一方、北陸新幹線のE7系やW7系はかなり充実していて、普通車でも窓側・通路側問わず、肘掛けの下に2口コンセントがある車両も存在します。

さらに、E7系のグランクラスなら、各席に電源+USB+読書灯と、まさに至れり尽くせりの装備。

このように、同じ「新幹線」でも、東日本・西日本・九州でまったく設備が違うので、事前の確認はとっても大事なんです。

とくに帰省や旅行などで、普段乗らない路線を使う場合は、「どんな車両か」「コンセントはどこにあるのか」を調べておかないと、長時間充電できない…なんて事態にもなりかねません。

なので、乗る前に「JR公式サイト」や「えきねっと」「スマートEX」などで車両編成や設備をチェックするのが鉄板ですよ。

コンセントがない車両を避けるために知っておきたいこと

古い型の編成に注意

新幹線にはさまざまな型式の車両がありますが、なかにはまだ古い型の車両が現役で走っている場合もあります。

このような車両は、コンセントの設置数が少なかったり、そもそもまったくなかったりすることもあるんですよ。

たとえば、古い「こだま」や「つばめ」などでは、普通車にコンセントがないケースがまだ残っています。

なので、予約時には「車両の型番」に注目して、N700SやE7系など新しいタイプの車両かどうかを確認するのが安心です。

そうすれば「乗ってみたらコンセントなかった…」という事態を避けることができますよ。

自由席では使えない席も

自由席を使う人も多いと思いますが、実はここにも落とし穴があります。

というのも、自由席の通路側にはコンセントがないことが多いんです。

窓側の席を確保できれば問題ありませんが、混雑していると選べない場合もありますよね。

しかも自由席では、「端の列」や「壁側」のようなコンセント付きの良席を確保するのも一苦労。

確実に充電したい人にとっては、自由席はちょっと不安要素が多いんですよ。

なので、どうしても自由席を使いたいなら、始発駅から乗車して席を選ぶ工夫が必要です。

混雑時の譲り合いが必要

仮にコンセントのある席に座れたとしても、混雑時には隣の人とコンセントを共有する場面もあります。

とくに肘掛けに2口あるタイプだと、「両方使っていいのか?」「隣の人が充電してるけど自分も使いたい…」といった微妙な空気になることも。

こういったときは、ひとこと声をかけるだけで解決しますし、お互い気持ちよく使えるようになりますよ。

また、通路を挟んで延長コードを引っ張るような使い方はマナー違反ですし、事故や転倒の原因にもなるので避けましょう。

周囲に配慮しながら、スマートに使いたいですね。

ネット予約時の席選びテク

最近では、「えきねっと」「スマートEX」など、ネットで席を選んで予約できるサービスが普及しています。

これをうまく活用すれば、コンセント付きの席をピンポイントで指定することができるんですよ。

たとえば、最前列・最後列の窓側を選んだり、N700Sの車両を指定して通路側でもOKな席を確保したりと、完全に狙って予約が可能です。

一部のサイトでは「コンセント付き席」の表記がされていることもあるので、チェックしておくと便利です。

わざわざ駅に行かなくてもスマホで完結するので、旅慣れた人ほどこのテクを使いこなしてますね。

どの席を選べば確実に使える?タイプ別おすすめ座席

窓側席を選ぶのが無難

新幹線でコンセントを使いたいなら、やっぱり窓側の席が一番確実です。

N700A・N700S・E7系などでは、普通車の窓側の足元にコンセントが設置されていることが多いですし、安定して電源を確保できます。

逆に、通路側だと車両によって有無が分かれるので、「必ず使える保証」はないんですよね。

それに、窓側ならコードも足元に沿わせて引けるので、他の人の邪魔にもなりにくいんです。

「自分だけのスペースで快適に充電したい」という人は、迷わず窓側を指定するのが鉄板です。

最後列席は後ろに人がいない

コンセントのある座席として最も人気が高いのが最後列。

この席の大きな利点は、と全席にコンセントがついていること、後ろに誰もいないので気兼ねなくリクライニングできることです。

荷物も後ろのスペースに置けますし、コードの取り回しも自由自在。

実際、出張や長距離移動に慣れている人ほど、最後列を狙って指定席を取っているケースが多いです。

競争率が高いので、予約開始のタイミングで早めに取るのがコツですよ。

PC作業ならグリーン車一択

もし新幹線でがっつりPC作業をする予定なら、やっぱりグリーン車がおすすめです。

座席が広く、電源も全席にあり、静かで落ち着いた環境なので、集中力が途切れにくいんですよね。

しかも、テーブルも広めで安定感があり、ノートPCも問題なく置けます。

コンセントの位置も分かりやすいので、充電ケーブルが邪魔になることもありません。

料金は高めですが、「新幹線をオフィスにしたい!」という人には圧倒的におすすめの選択です。

2人利用ならコンセントの共有も

家族や友達など2人で並んで座る場合、片方が通路側だとコンセント問題が気になりますよね。

でも最近の新幹線では、肘掛けの下に2口コンセントが設置されている車両も増えてきています。

その場合、2人で1つのコンセントをシェアできるので、とても便利なんです。

ただし、ケーブルが交差したり、足元で絡まることもあるので、ケーブルの長さや配置には注意が必要です。

小さなタップやUSBハブを持っていくと、さらに快適に使えますよ。

新幹線のコンセントを活用するための便利グッズ

USB付き変換アダプタ

新幹線のコンセントは基本的に「家庭用のAタイプ(2口コンセント)」が主流です。

そのため、スマホやタブレットの充電をしたい場合は、USB対応の変換アダプタがあると便利です。

最近では、USB-CやPD(Power Delivery)対応の急速充電器も多く出ていて、よりスピーディーに充電できます。

軽くて持ち運びしやすいものをひとつ持っておけば、旅行中はもちろん、普段使いでも活躍しますよ。

延長コードやタップ

コンセントの位置が足元や壁側にあって使いにくいと感じたこと、ありませんか?

そんなときに便利なのが、コンパクトな延長コードや電源タップです。

最近はコンパクトで軽量なモデルも多く、カバンの隙間にスッと入るサイズ感が魅力です。

複数の機器を同時に充電したいときにも重宝しますよ。

ただし、コードが通路に出ないよう、収納と配線には注意が必要です。

バッテリー節約アプリ

実は、「そもそも充電しなくても済むようにする」って発想も大事なんです。

スマホの電池を長持ちさせるために、バッテリーセーバーアプリや省電力設定を活用しましょう。

とくに長時間の移動でネットや動画を使う人は、少しでも消費を抑えられる工夫が大事です。

移動中は明るさを下げたり、バックグラウンド通信を切るだけでも、かなり電池が保ちますよ。

他の乗客への配慮アイテム

意外と見落としがちですが、周囲への配慮も快適な旅には不可欠です。

たとえば、コードをまとめるケーブルホルダーや、音漏れ防止のイヤホンなども、快適さとマナーを両立するアイテムです。

小さなことかもしれませんが、こうした気遣いが自分にも返ってくるんですよね。

トラブルを避けて、心地よい空間を保つためにも、ちょっとしたアイテムを準備しておくと安心です。

実際どうだった?体験者の声とトラブル対策

コンセントが壊れていた話

「いざ使おうと思ったら、コンセントが反応しない…」

そんな体験をした方も実際にいます。

とくに、古めの車両やコンセントの使用頻度が高い座席では、内部の接触が悪くなっていることもあるんですよね。

旅先での貴重な時間に「使えない!」とならないよう、モバイルバッテリーは必ず持っておくことをおすすめします。

いざというときの保険としても、バッテリーがあると本当に安心です。

周囲の視線が気になる人へ

「充電してるだけで迷惑って思われてないかな…?」

そんなふうに気を遣ってしまう人もいますよね。

たしかに新幹線の中は静かですし、コードが目立ったり、座席の周りに物が多いと注目されがち。

でも実際は、多くの人がスマホやノートPCを使っていて、そこまで気にしている人は少数派なんです。

それでも不安なら、短めのコードや巻き取り式タイプを使うと、見た目もスッキリして安心ですよ。

荷物でふさがれるケースも

特に通路側の席だと、隣の人の荷物が足元のコンセントをふさいでしまうことがあります。

しかも、座席の下の方に設置されているタイプは、存在に気づかれずに塞がれてしまうケースも少なくありません。

このときは、「すみません、充電したいので…」と一言伝えるだけでOKです。

無理に押し込んだりせず、コミュニケーションで解決するのが一番スムーズですね。

モバイルバッテリーの重要性

結局のところ、「電源があるかどうかに振り回されたくない」って人は、モバイルバッテリーを用意するのが最適解です。

とくに最近は、軽量で大容量のタイプや、USB-C急速充電対応のモデルも増えてきました。

1回の移動ではもちろん、観光先や帰り道でも活躍してくれる万能アイテムですよ。

「絶対に充電切れしたくない!」という人は、まずバッテリー、それからコンセントという順番で考えておくと安心です。

まとめ

新幹線のコンセントは、車両や席の位置によって使える・使えないが大きく変わってきます。

基本的には窓側の足元、あるいは最前列・最後列の席に設置されていることが多く、グリーン車ならどの席でも安心です。

新しい型式のN700SやE7系では、通路側でも使えるケースが増えているものの、古い車両では油断できません。

また、自由席や混雑時には思わぬトラブルもあるため、予約時の席選びやモバイルバッテリーの持参は欠かせません。

新幹線 コンセントどこ?という疑問は、事前の情報収集とちょっとした工夫でしっかり解決できます。

この記事を参考に、自分にとってベストな座席と準備を整えて、充電ストレスのない快適な移動時間を楽しんでくださいね。